Explorando la intención de utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa en la docencia por parte de los profesores universitarios españoles

- INTRODUCCIÓN

Desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022, la inteligencia artificial generativa (IAG) está revolucionando múltiples sectores, y la educación universitaria no es una excepción. La IAG no solo modifica el mercado laboral al que accederán los futuros egresados universitarios y las habilidades y conocimientos que les exigirán los empleadores, sino que también está modificando los procesos de enseñanza del profesorado y los procesos de aprendizaje de los estudiantes. En gran medida han sido los estudiantes los primeros que han dado el paso de probar las aplicaciones de IAG que han ido apareciendo en el mercado y, por tanto, los que han motivado que los profesores, de forma aislada, y las universidades, como organizaciones, comiencen a dar pasos para a integrar estas herramientas avanzadas en sus procesos y normativas académicas. Como sucede con todos los cambios tecnológicos, es necesario un periodo de asimilación de la realidad en el que las instituciones deben evaluar el nivel de aceptación de la nueva tecnología, conocer las actitudes y comportamientos de sus empleados y, a partir de ello, diseñar las políticas y estrategias adecuadas para que la introducción y el uso de la nueva tecnología sea la adecuada. En este sentido, este artículo trata de aportar información sobre la situación actual de la aceptación de la IAG entre el profesorado universitario español; en concreto, explorando los factores que determinan la intención declarada de utilizar herramientas de IAG en la actividad académica.

En primer lugar, es esencial comprender qué es la inteligencia artificial generativa y cómo funciona. A diferencia de otras formas de inteligencia artificial, la IAG tiene la capacidad de crear contenido nuevo y original, desde textos y gráficos hasta música y código de programación. Esta capacidad de generar material innovador abre un abanico de posibilidades para su aplicación en la educación, permitiendo a los profesores diseñar experiencias de aprendizaje más dinámicas y personalizadas (Al-Qaysi et al., 2024; Ivanov et al., 2024). Por ejemplo, Contreras (2024) hace un interesante recopilatorio de las aplicaciones potenciales de la IAG en la docencia.

Las universidades españolas están dando pasos en este proceso de transformación, implementando proyectos piloto de innovación docente y programas de investigación que utilizan IAG para mejorar la calidad educativa. Por ejemplo, algunas instituciones están utilizando estas herramientas para desarrollar materiales didácticos interactivos, mientras que otras están explorando su uso en la evaluación automatizada de trabajos académicos (Galindo-Domínguez et al., 2024). Estos esfuerzos no solo buscan optimizar los procesos educativos, sino también preparar a los estudiantes para un futuro en el que la IA jugará un papel crucial.

Sin embargo, la adopción de la IAG en la docencia universitaria no está exenta de desafíos. Entre los principales obstáculos se encuentran la necesidad de formación especializada para los docentes, la integración de estas tecnologías en los currículos existentes y las preocupaciones éticas relacionadas con la privacidad y el uso de datos. A pesar de estos retos, las universidades están trabajando activamente para superarlos, colaborando con expertos en tecnología y educación para desarrollar soluciones efectivas.

Si bien es difícil predecir con exactitud cómo evolucionará esta tecnología, es evidente que ha llegado para quedarse y que su potencial para transformar la enseñanza y el aprendizaje es enorme. A medida que las universidades españolas continúan explorando y adoptando la IAG, es crucial seguir investigando y evaluando sus efectos para maximizar sus beneficios y mitigar sus riesgos potenciales. En conclusión, la adopción de herramientas de IAG en la enseñanza universitaria representa una oportunidad emocionante y desafiante para las universidades españolas. La importancia del estudio que se recoge en este artículo radica en su capacidad para llenar algunas lagunas de conocimiento existentes mediante el análisis empírico de los factores que determinan la intención de adopción de herramientas de IAG por parte de los profesores universitarios. Los resultados no solo proporcionarán una comprensión más profunda de cómo se pueden optimizar el uso de las herramientas de IAG, como ChatGPT, para su uso educativo, sino que también guiarán el desarrollo de estrategias y políticas efectivas por parte de los gestores universitarios. Estas políticas deben apoyar la adopción e integración de herramientas de IAG en las prácticas educativas, asegurando que se alineen con los objetivos educativos y aborden posibles desafíos como las preocupaciones éticas.

El resto de este artículo se estructura de la siguiente forma. Comenzamos con una revisión de la literatura en la que analizamos distintos modelos de aceptación de la tecnología desarrollados en el pasado, para, a continuación, plantear nuestro modelo sobre las variables que consideramos pueden llegar a influir y explicar la intención declarada de uso de la IAG por parte de los profesores universitarios. Posteriormente se describe la metodología de la investigación realizada y se presentan los resultados de los análisis estadísticos. El artículo concluye con una discusión sobre las implicaciones que los resultados pueden tener en el diseño de las políticas que las universidades adopten para implantar de forma adecuada las herramientas de IAG en la actividad de sus profesores y estudiantes.

- REVISIÓN DE LA LITERATURA

La necesidad de estudiar las razones por las que unas personas son más proclives que otras a aplicar rápidamente las nuevas tecnologías que irrumpen en su vida ha hecho que desde finales del siglo XX se desarrollasen modelos que tratan de identificar los factores que determinan la aceptación de la innovación tecnológica y explican sus comportamientos actuales y sus intenciones futuras. Así, Davis (1989) propuso un modelo de aceptación de tecnología (TAM) que afirmaba que dos factores eran especialmente importantes en la decisión de adoptar una tecnología: la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida. Estos factores moldean las creencias y la intención de comportamiento del usuario hacia la tecnología, influyendo en el resultado de su adopción. Posteriormente, Venkatesh et al. (2003) propusieron una teoría unificada (TAM2) que sugiere que la intención de uso de una tecnología está influenciada por la expectativa de rendimiento, la expectativa de esfuerzo (equivalentes a la utilidad percibida y a la facilidad de uso del TAM original), la influencia social y las condiciones facilitadoras.

Por su parte, Ajzen (1991) en su teoría del comportamiento planificado (Theory of Planned Behavior: TPB) postuló que el intento de un usuario de realizar una acción a menudo está influenciado por sus creencias sobre las probabilidades percibidas y las consecuencias del éxito o el fracaso. Un usuario también tiende a referenciar las opiniones de otros al tomar decisiones y, por lo tanto, puede ser influenciado por sus creencias normativas. Como resultado, el usuario intentará realizar una acción solo si cree que las ventajas del éxito superan las desventajas del fracaso, cree que probablemente tendrá éxito en el intento, y su entorno considera que debería realizar dicha acción.

Una suposición principal de la TPB es que las intenciones capturan aquellos factores motivacionales que pueden influir en el comportamiento final del usuario (Ajzen, 2005) y, por lo tanto, las intenciones pueden usarse para predecir el esfuerzo que es probable que un individuo dedique a realizar o, más precisamente, intentar realizar ese comportamiento. Relacionado con lo anterior está la suposición adicional de que cuanto más fuerte sea la intención de participar en un comportamiento, más probable será la realización de ese comportamiento (ya sea intentado o logrado). Sin embargo, Ajzen (1991) señaló que la intención se manifiesta en comportamiento real solo si el individuo es libre de elegir si realizar o no el comportamiento. Factores independientes y no motivacionales como la capacidad (es decir, disponibilidad de recursos, tiempo, dinero y participación de terceros necesarios) y la oportunidad pueden ser un impedimento para la realización real del comportamiento previsto, independientemente de la fuerza de la intención del individuo.

Finalmente, Taylor y Todd (1995) propusieron un modelo integrado al que denominaron TAM/TPB, y sugirieron que la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida pueden tener un efecto directo en la intención de adoptar una nueva tecnología y, como se ha dicho, esta intención influiría directa y positivamente en el comportamiento real.

En el ámbito del profesorado, en distintos niveles educativos, existen algunos estudios previos que evidencian que los factores utilizados en el TAM (es decir, facilidad de uso percibida y utilidad percibida) y otros factores adicionales como el riesgo percibido (Bhaskar et al., 2024), las normas subjetivas (Ivanov et al., 2024; Wang et al., 2024) y el compromiso con la docencia (Backfisch et al., 2020; Miranda et al., 2023) son predictores potenciales del comportamiento de intención de uso de nuevas tecnologías por parte de los docentes. Esta será la base que se ha utilizado para definir el modelo teórico del presente estudio que comentamos a continuación.

- MODELO TEÓRICO

Para comprender mejor la adopción de herramientas de AIG en la educación universitaria es esencial analizar las variables clave que influyen en esta adopción. A partir de los modelos tradicionales de aceptación de la tecnología, el modelo propuesto en este estudio considera las siguientes 5 variables como antecesoras y explicativas de la intención de usar la IAG en la docencia: la facilidad de uso percibida, la utilidad percibida, compromiso con la docencia, el riesgo percibido y las normas subjetivas. A continuación, comentaremos brevemente cada una de ellas.

Davis (1989) definió la facilidad de uso percibida como el grado en que una persona cree que usar la nueva tecnología no le supondrá un esfuerzo especial, en términos de tiempo y conocimiento. En el estudio actual, la facilidad de uso percibida se refiere al grado en que las herramientas de IAG se perciben como fáciles de entender y utilizar por un profesor universitario. Por lo tanto, se puede esperar que cuanto más consideren los profesores que el uso de las herramientas de IAG no requiere gran esfuerzo por su parte, más probable será que confíen en ellas y, en consecuencia, las utilicen en su labor docente. Los trabajos de Venkatesh y Davis (2000) demostraron esta relación positiva entre la facilidad de uso percibida y la intención de uso. Dicha relación también se ha confirmado en estudios previos sobre la IAG en el ámbito universitario (Bhaskar et al., 2024; Lu et al., 2024).

La utilidad percibida se refiere a la creencia subjetiva de los usuarios de que utilizar una tecnología en particular mejorará la calidad de su trabajo (Agrebi y Jallais, 2015). Numerosos investigadores han utilizado la utilidad percibida como antecedente de la intención de uso de una nueva tecnología (Bhaskar et al., 2024; Hidayat-ur-Rehman & Ibrahim, 2023). Kasneci et al. (2023), por ejemplo, exploraron la utilidad de ChatGPT en la educación, destacando que tiene aplicaciones potenciales en la creación de experiencias de aprendizaje personalizadas para los estudiantes, adaptadas a sus necesidades y preferencias individuales. Por su parte, Dwivedi et al. (2023) destacaron además la importancia de ChatGPT como una herramienta adicional para ayudar a los académicos en sus obligaciones de enseñanza, aprendizaje e investigación. Sin embargo, también señalaron los desafíos que deben abordarse en el despliegue de tales herramientas de IA.

El riesgo percibido es la creencia subjetiva de un individuo sobre el daño potencial en una situación específica, influyendo en la toma de decisiones. Así, cuando se supera el umbral de tolerancia al riesgo del individuo, el riesgo percibido afectará negativamente la intención de utilizar una nueva tecnología (Venkatesh y Goyal, 2010). En el caso de las herramientas de IAG esta variable incluye la percepción de riesgos de seguridad, preocupaciones de privacidad, falta de fiabilidad de la información, riesgo de acusaciones de plagio, violación de políticas académicas, etc. Por lo tanto, el riesgo percibido puede ser un factor decisivo para la adopción de estas herramientas en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El compromiso o interés por la labor docente se refiere a la dedicación y entusiasmo que los profesores universitarios sienten hacia su labor docente. Este compromiso es un factor crucial que puede influir en la adopción de nuevas tecnologías, como las herramientas de IAG, en la educación superior. Los profesores que están altamente comprometidos con su labor docente suelen estar más dispuestos a explorar y adoptar innovaciones que puedan mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Este compromiso docente se manifiesta en varias formas, como la búsqueda constante de nuevas metodologías de enseñanza, la participación en actividades de desarrollo profesional y la disposición a experimentar con tecnologías emergentes (Backfisch et al., 2020; Miranda González et al., 2023). Este interés por mejorar la práctica educativa puede llevar a los profesores a percibir las herramientas de IAG como valiosas, ya que estas tecnologías tienen el potencial de personalizar el aprendizaje, automatizar tareas administrativas y proporcionar recursos educativos innovadores.

Finalmente, la norma subjetiva puede definirse como la creencia subjetiva de una persona de que la mayoría de sus “personas importantes” piensan que debería (o no debería) comportarse de una manera específica. En otras palabras, las normas subjetivas pueden influir en la intención y los resultados conductuales de un usuario (Ajzen, 1991, 2005). Por lo tanto, las normas subjetivas son un determinante importante de la intención y el comportamiento para adoptar una nueva tecnología. Schepers y Wetzels (2007) encontraron que las normas subjetivas tienen una influencia significativa en la intención de uso, especialmente cuando nos encontramos en las primeras etapas de adopción de una determinada tecnología, tal y como ocurre actualmente con las herramientas de IAG.

- METODOLOGÍA

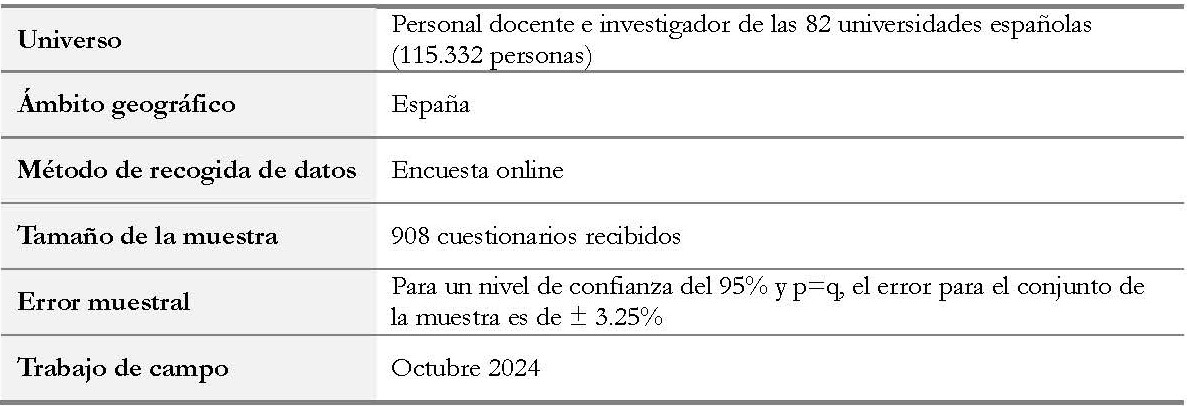

Con el objetivo general de conocer los factores que influyen en la intención de uso en la docencia de herramientas de IAG, se diseñó una encuesta cuya población de estudio estaba formada por todos los profesores de 82 universidades españolas en el año 2024. Dado que no existe un listado unificado de personal académico activo, el marco muestral se ha elaborado utilizando la información disponible en las páginas web de las universidades, abarcando un total de 1.030 centros (facultades y escuelas) y 2.998 departamentos universitarios. Es importante considerar que un estudio censal puede estar influenciado por el sesgo de autoselección, ya que es más probable que participen personas interesadas en el tema que aquellas con poco interés o una percepción negativa. El cuestionario se diseñó en formato online y se distribuyó por correo electrónico. Finalmente, se recibieron 908 respuestas válidas, lo que representa un margen de error del 3,27% (ver tabla 1).

Tabla 1. Ficha técnica

Las escalas empleadas para medir las variables de utilidad percibida, facilidad de uso percibida, compromiso con la labor docente y normas subjetivas fueron adaptadas del estudio de Miranda et al. (2023) sobre el uso de herramientas web 2.0 en el ámbito universitario. Para evaluar el riesgo percibido, se utilizó una escala adaptada de Cao et al. (2021) y la intención de uso de la IAG se midió a través de 7 ítems, que medían aspectos como “Estoy dispuesto a utilizar herramientas de IAG como parte de mis actividades docentes en el corto plazo” o “Estoy dispuesto a aprender más sobre las herramientas de IAG para integrarlas en mi docencia”. Al inicio del cuestionario, se proporcionó a los encuestados una breve explicación sobre qué son las herramientas de IAG. Todos los ítems se midieron utilizando una escala Likert de siete puntos (1 = totalmente en desacuerdo, 7 = totalmente de acuerdo). Además, se recopilaron datos sobre las características de los encuestados, como género, edad y campo de conocimiento. Hemos optado por una escala de 7 puntos dado que ofrece mayor precisión y sensibilidad en las respuestas, permitiendo captar matices más sutiles en las opiniones de los encuestados.

Se aplicaron estadísticas descriptivas para analizar el perfil general de la muestra. Luego, se realizó un análisis factorial de componentes principales con rotación Varimax, siguiendo los criterios sugeridos por Field, (2024). A continuación, se procedió a realizar un análisis de correlaciones que nos permitirá conocer la relación entre los distintos antecedentes de la intención de utilizar herramientas de IAG en la docencia universitaria.

La muestra de encuestados se compone de un 56,3% de hombres y un 43,7% de mujeres. La mayoría de los profesores tienen entre 51 y 60 años (45,3%), seguidos por los mayores de 60 años (25,0%) y los de 41 a 50 años (23,5%). Los grupos más jóvenes, de 31 a 40 años y de 21 a 30 años, son menos representativos (con un 5,5% y un 0,7% respectivamente). En cuanto al campo de conocimiento, predominan las Ciencias Sociales y Jurídicas con un 40,2% de los profesores, seguidas por las Enseñanzas Técnicas/Ingeniería (21,2%), Ciencias de la Salud (15,7%), Humanidades (10,5%) y Ciencias Experimentales (12,5%).

- RESULTADOS

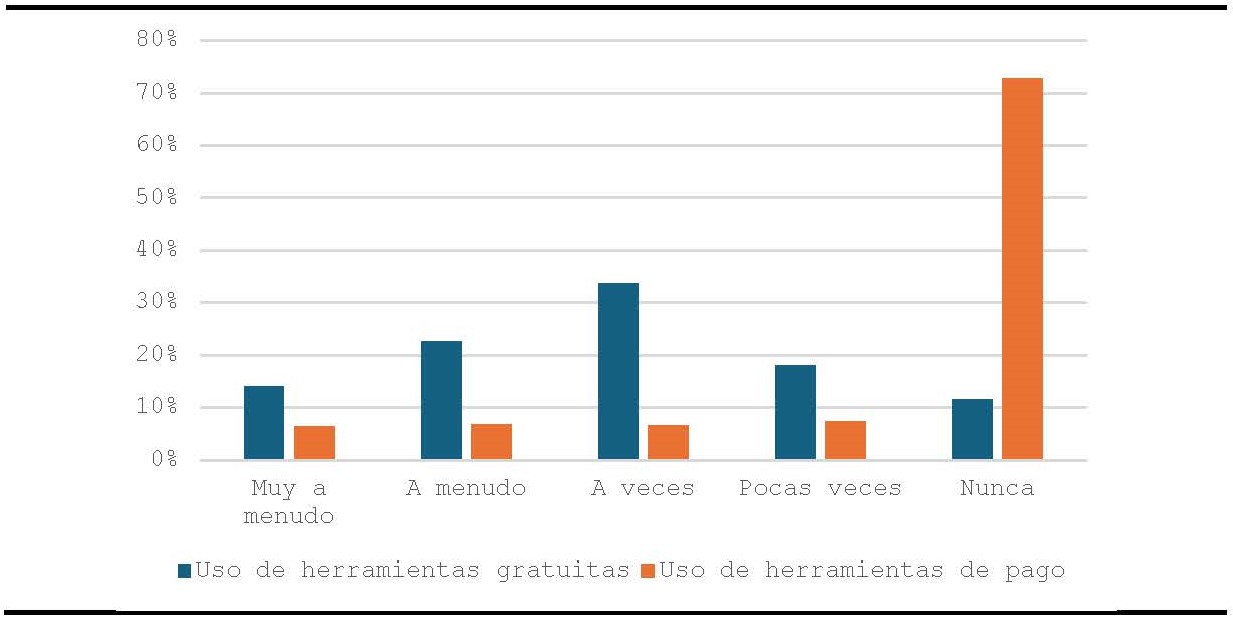

El primer resultado que debemos mencionar es que la inmensa mayoría de los profesores consultados (88,4%) ya habían experimentado alguna vez con alguna herramienta de IAG para aplicarla a alguna de sus actividades profesionales. Pero también es cierto que poco más de un tercio de los profesores (36,58%) la usan de forma habitual (a menudo o muy a menudo). La figura 1 muestra una comparación entre la frecuencia de uso de herramientas de IAG gratuitas y de pago por parte de los profesores universitarios. Se observa, como es lógico en un proceso de aceptación inicial de una innovación tecnológica, que las herramientas gratuitas son empleadas con mucha mayor frecuencia que las de pago. Solamente un 27,19% de la muestra de profesores reconocen haber pagado por usar las versiones avanzadas o premium de estas aplicaciones de IAG.

Figura 1. Herramientas de IAG gratis vs. de pago

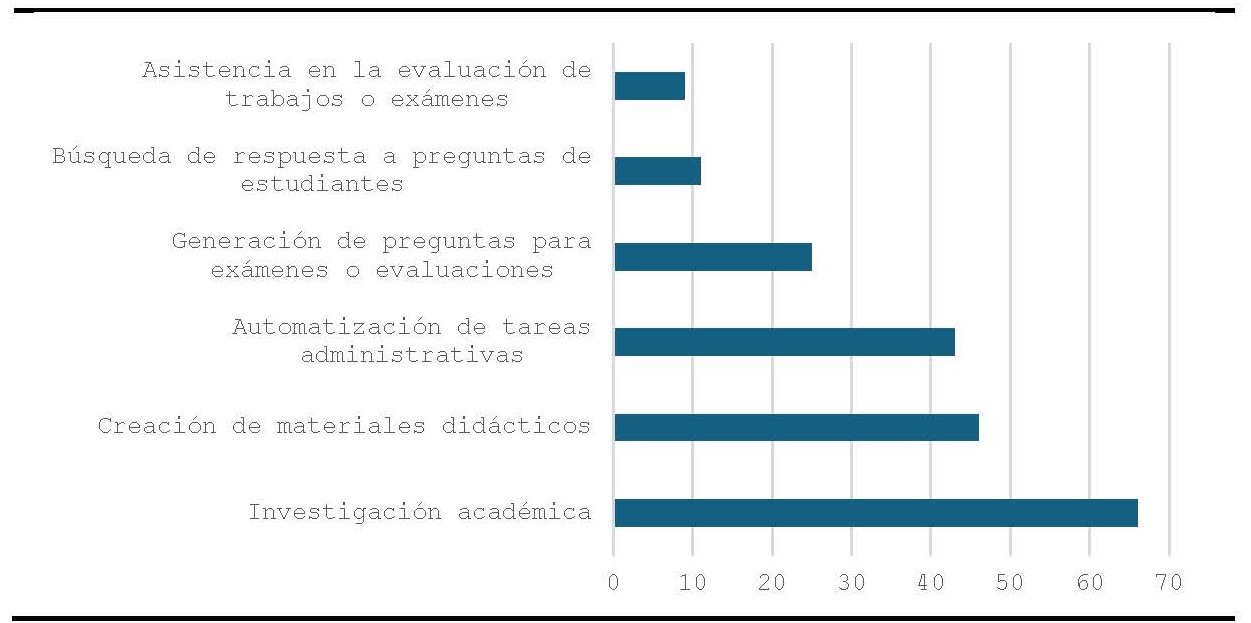

Por otro lado, la figura 2 ilustra las diferentes actividades profesionales para las que los profesores universitarios han utilizado herramientas de IAG. La investigación académica es la actividad más frecuente, seguida por la elaboración de materiales didácticos y la automatización de tareas administrativas. En menor medida, se utilizan las herramientas de IAG para generar preguntas de exámenes o evaluaciones y para responder a las consultas de los estudiantes. Estos resultados subrayan la versatilidad de las herramientas de IAG en diversas áreas de la enseñanza universitaria, aunque su adopción varía considerablemente según la actividad específica.

Figura 2. Uso de herramientas de IAG en la actividad del profesorado universitario

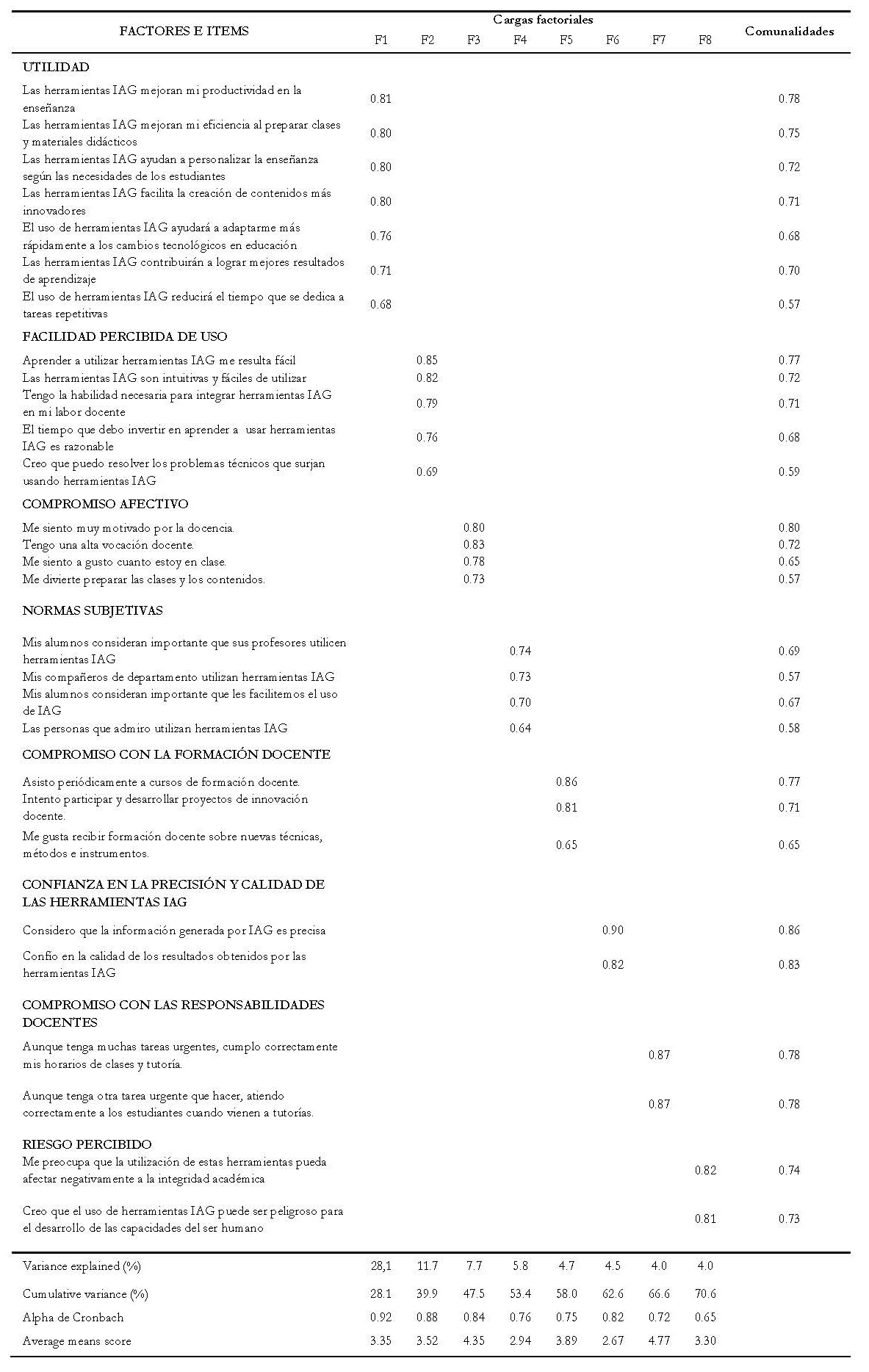

Una vez descrita la frecuencia de uso y los tipos de uso de las herramientas de IAG, el siguiente paso fue aplicar el análisis factorial y el análisis de correlaciones para identificar la influencia sobre la intención de uso de la IAG de las 5 variables comentadas en el marco teórico: utilidad percibida, facilidad de uso percibida, norma social, riesgo percibido y compromiso con la docencia. Inicialmente, se emplearon 41 ítems para analizar estos 5 antecedentes de la intención de uso; Sin embargo, 11 de estos ítems no cumplieron con los criterios establecidos de carga factorial (igual o superior a 0.6) y comunalidad (igual o superior a 0.5), por lo que fueron eliminados del análisis final. En consecuencia, se utilizaron 30 ítems para el análisis factorial definitivo. De estos ítems, se extrajeron 8 factores (ver tabla 2), cada uno con un valor propio superior a 1.0, explicando en conjunto el 70.6% de la varianza. Los coeficientes de fiabilidad de los factores oscilaron entre 0.65 y 0.92, indicando una fiabilidad moderada/aceptable según Nunnally y Berstein (1994).

Como se aprecia en la tabla 2, las variables explicativas utilidad percibida, facilidad de uso percibida y norma social son unidimensionales, pues son representadas por un único factor cada una de ellas. Sin embargo, los ítems inicialmente usados para explicar el riesgo percibido se han desglosado en dos factores diferentes. Uno de ellos se ha denominado directamente riesgo percibido, porque incluye ítems sobre preocupaciones; mientras que el otro se ha denominado “confianza en la precisión y calidad de la IAG”, porque incluye dos ítems sobre la calidad de la información que genera la herramienta de IA como resultado del prompt o mandato ordenado por el usuario. Y, por otro lado, la variable compromiso con la docencia ha sido dividida por el análisis factorial en 3 factores distintos, que hemos denominado “compromiso con la formación docente”, “compromiso con las responsabilidades docentes” y “compromiso afectivo”.

Tabla 2. Análisis factorial

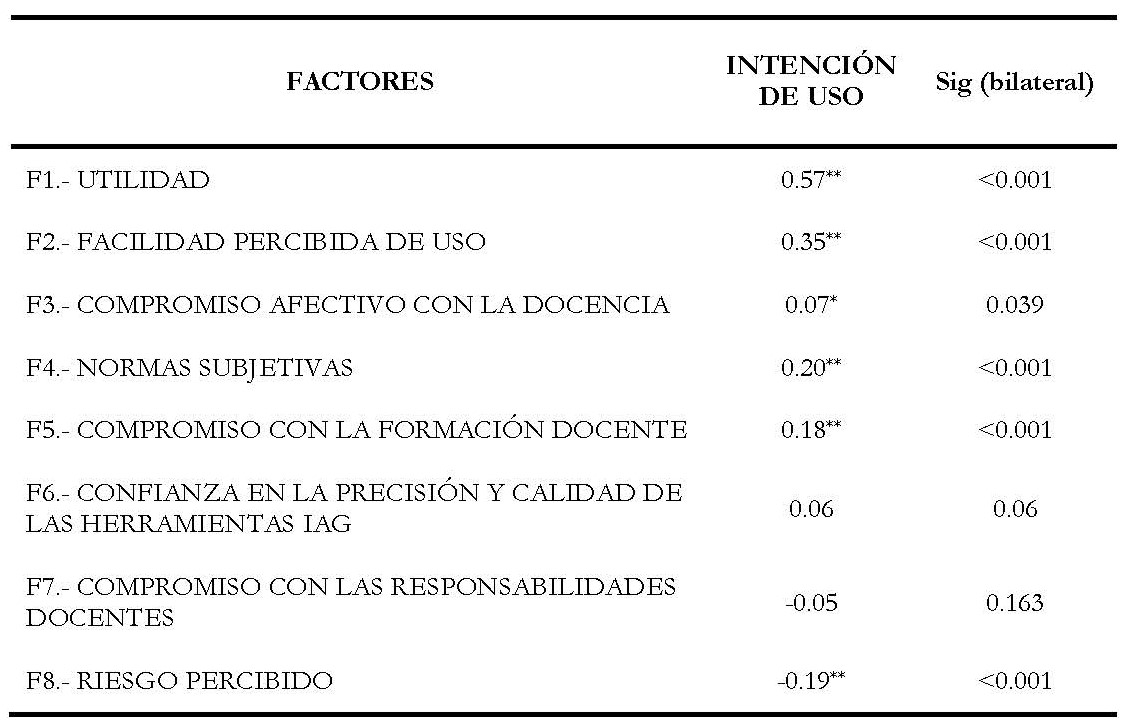

Con los 8 factores identificados en el análisis factorial se procedió a realizar un análisis de correlaciones que identificase el efecto de esos factores en la intención de uso de herramientas de IAG por parte del profesorado. En la tabla 3 se presentan los resultados del coeficiente de correlación de Pearson, que ponen de manifiesto que 6 de esos 8 factores están correlacionados con la intención de uso, mientras que no se ha podido demostrar la interrelación con los otros dos factores.

Tabla 3. Análisis de correlaciones

Nota: ** La correlación es significativa al 99%. * La correlación es significativa al 95%

Se observa una correlación positiva significativa entre la percepción de utilidad de las herramientas de IAG y la intención de uso. Esto sugiere que cuanto más útiles perciben los docentes estas herramientas, mayor es su intención de utilizarlas. La facilidad percibida de uso también muestra una correlación positiva significativa con la intención de uso. Esto indica que, si los docentes consideran que las herramientas son fáciles de usar, están más inclinados a adoptarlas.

Aunque la correlación es más débil, también existe una relación positiva significativa entre el compromiso afectivo con la docencia y la intención de uso. Esto sugiere que los docentes emocionalmente comprometidos con su labor docente pueden estar ligeramente más dispuestos a utilizar herramientas de IAG que los menos comprometidos. Las normas subjetivas también presentan una correlación positiva significativa con la intención de uso, lo que implica que la percepción de expectativas sociales, de nuestro entorno, influye en la decisión de utilizar estas herramientas. Y también existe una correlación positiva significativa entre el compromiso con la formación docente y la intención de uso, indicando que los docentes comprometidos con su desarrollo profesional son más propensos a adoptar herramientas de IAG, como seguramente ya lo hayan hecho anteriormente con otras herramientas docentes web 2.0 (Miranda et al., 2023). .

A diferencia de los factores anteriores y como era de esperar, el riesgo percibido muestra una correlación negativa significativa con la intención de uso, lo que sugiere que cuanto mayor es el riesgo percibido, menor es la intención de utilizar las herramientas de IAG.

La correlación entre la confianza en la precisión y calidad de las herramientas de IAG y la intención de uso no es significativa, lo que sugiere que este factor no tiene un impacto considerable en la intención de uso. También, se observa una correlación negativa no significativa entre el compromiso con las responsabilidades docentes y la intención de uso, indicando que este factor no influye significativamente en la decisión de utilizar herramientas de IAG.

En resumen, los factores de utilidad, facilidad percibida de uso, normas subjetivas y compromiso con la formación docente son los principales impulsores de la intención de uso de herramientas IAG entre los docentes encuestados. Por otro lado, el riesgo percibido actúa como un inhibidor significativo.

- CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN

Según los datos obtenidos sobre la frecuencia de uso, el nivel de uso actual de herramientas de IAG por parte del profesorado universitario español es todavía bastante bajo, más aún si tenemos en cuenta que un estudio censal como el realizado está sujeto al sesgo de autoselección; es decir, suele haber más probabilidad de que participen en el estudio aquellos individuos interesados previamente por el tema que aquellos otros con bajo interés o con una percepción negativa sobre el objeto de estudio. Y, además, los resultados reflejan que la aplicación más habitual de estas herramientas no es de carácter docente (crear contenidos o materiales, evaluar actividades, etc.), sino en el ámbito de la investigación académica. Por todo esto se hace necesario llevar a cabo investigaciones que permitan conocer las intenciones de uso futuro e identificar los factores o variables que inciden en dichas intenciones. Este conocimiento ayudará a los gestores de las instituciones universitarias a diseñar políticas y acciones concretas que ayuden a que su profesorado introduzca esta nueva tecnología en su labor docente no solo de la forma más rápida posible, sino, sobre todo, de la forma más eficaz, responsable y ética posible.

Los resultados obtenidos de nuestro análisis tienen varias implicaciones importantes para la gestión en el ámbito educativo. En primer lugar, la percepción de utilidad y la facilidad de uso de las herramientas IAG son factores clave que deben ser considerados en cualquier estrategia de implementación de la tecnología. Las instituciones educativas deben enfocarse en demostrar claramente los beneficios prácticos de estas herramientas y asegurar que sean intuitivas y fáciles de usar. Esto puede lograrse a través de programas de formación y talleres que muestren aplicaciones concretas y efectivas de las herramientas de IAG en el entorno educativo.

Además, el compromiso afectivo con la docencia y el compromiso con la formación docente también juegan un papel significativo en la intención de uso. Por lo tanto, es crucial fomentar un entorno que valore y apoye el desarrollo profesional continuo de los docentes. Esto podría incluir más incentivos para la participación en programas de formación y proyectos de innovación docente, así como el reconocimiento de los logros en el uso de tecnologías innovadoras.

Las normas subjetivas, o la percepción de las expectativas sociales, también influyen en la adopción de herramientas de IAG. Las instituciones universitarias deben trabajar en crear una cultura positiva alrededor del uso de estas tecnologías, promoviendo historias de éxito y facilitando el intercambio de experiencias entre docentes. Esto puede ayudar a reducir las barreras psicológicas y sociales que puedan existir en esta primera época de aceptación de esta nueva tecnología tan disruptiva.

Por otro lado, el riesgo percibido es un inhibidor significativo de la intención de uso. Para mitigar este factor, es esencial proporcionar información clara y transparente sobre la seguridad, precisión y calidad de las herramientas de IAG. Las instituciones universitarias deben establecer políticas y procedimientos que aseguren la protección de datos y la privacidad, así como ofrecer soporte técnico continuo para resolver cualquier problema que pueda surgir.

En resumen, para gestionar eficazmente la adopción de herramientas de IAG, las instituciones educativas deben centrarse en mejorar la percepción de utilidad y facilidad de uso, fomentar el compromiso profesional de los docentes, crear una cultura positiva en torno a estas tecnologías y abordar de manera proactiva las preocupaciones relacionadas con los riesgos percibidos. Estas acciones pueden facilitar una integración más fluida, rápida y efectiva de las herramientas de IAG en la práctica docente de las universidades.

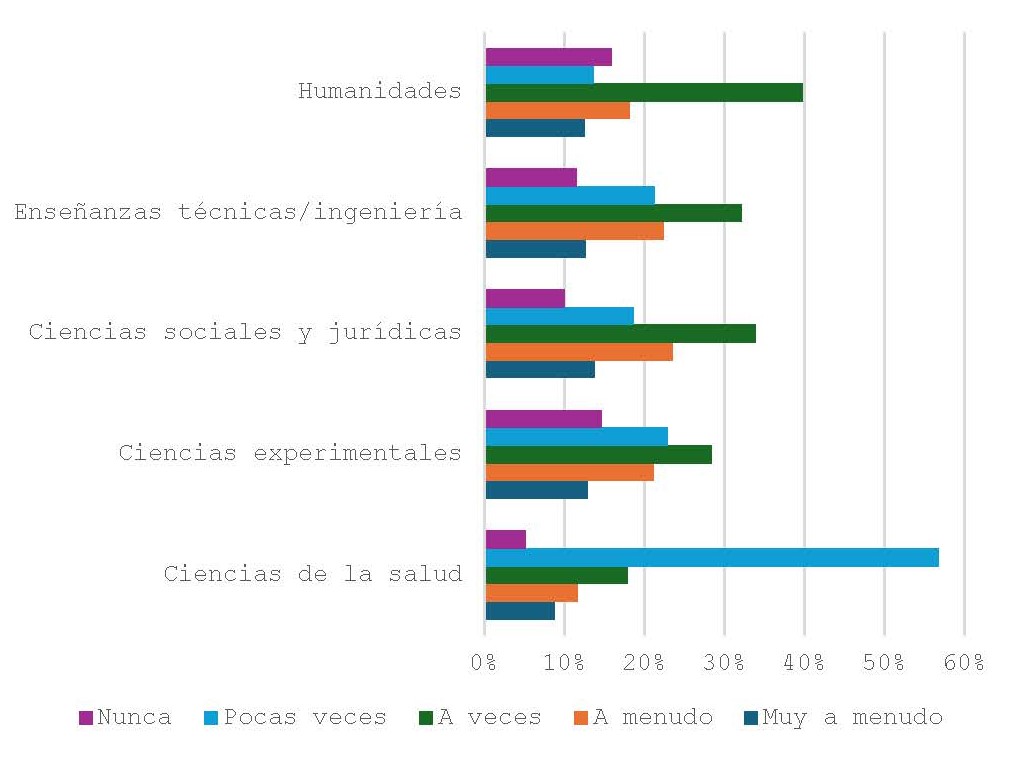

Con menos de 3 años de presencia real en el mercado de ChatGPT, la herramienta pionera de generación de contenidos aplicables a la enseñanza y al aprendizaje, la investigación que se ha presentado en este artículo no deja de ser un punto de partida para conocer el nivel de aceptación actual de esta tecnología por parte del profesorado universitario español y su intención de uso futuro. Conforme esta tecnología avance en calidad de resultados y en diversidad de herramientas, así como las versiones de pago se hagan más económicas, se requerirán nuevos estudios sobre las intenciones de uso y el uso real tanto del profesorado, como de los estudiantes universitarios. Además, también consideramos interesante evaluar si el nivel de aceptación de las herramientas de IAG son diferentes según el campo de conocimiento del profesor o su experiencia profesional.

ANEXO I

La figura muestra el uso de herramientas de inteligencia artificial gratuitas por parte de los docentes universitarios en España, desglosado por áreas de conocimiento.

ANEXO II

Listado de ítems que forman el constructo Intención de Uso:

- En el futuro las herramientas IAG se convertirán en una parte esencial de mis prácticas docentes.

- Estoy dispuesto a utilizar herramientas IAG como parte de mis actividades docentes en el corto plazo.

- Es probable que recomiende el uso de herramientas IAG a otros docentes,

- Si tengo acceso a una herramienta IAG, la utilizaré para automatizar tareas repetitivas en mi trabajo docente.

- Voy a integrar herramientas IAG en mis métodos de enseñanza, si las condiciones lo permiten.

- Estoy dispuesto a aprender más sobre las herramientas IAG para integrarlas en mi docencia.

- Estoy dispuesto a contratar una versión de pago de herramientas IAG.

Referencias

Agrebi, S., & Jallais, J. (2015). Explain the intention to use smartphones for mobile shopping. Journal of Retailing and Consumer Services, 22, 16–23. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2014.09.003

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211.

Ajzen, I. (2005). Attitudes, personality and behaviour. McGraw-Hill Education.

Al-Qaysi, N., Al-Emran, M., Al-Sharafi, M. A., Iranmanesh, M., Ahmad, A., & Mahmoud, M. A. (2024). Determinants of ChatGPT Use and its Impact on Learning Performance: An Integrated Model of BRT and TPB. International Journal of Human-Computer Interaction. https://doi.org/10.1080/10447318.2024.2361210

Backfisch, I., Lachner, A., Hische, C., Loose, F., & Scheiter, K. (2020). Professional knowledge or motivation? Investigating the role of teachers’ expertise on the quality of technology-enhanced lesson plans. Learning and Instruction, 66, 101300. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2019.101300

Bhaskar, P., Misra, P., & Chopra, G. (2024). Shall I use ChatGPT? A study on perceived trust and perceived risk towards ChatGPT usage by teachers at higher education institutions. International Journal of Information and Learning Technology. https://doi.org/10.1108/IJILT-11-2023-0220/FULL/HTML

Cao, G., Duan, Y., Edwards, J. S., & Dwivedi, Y. K. (2021). Understanding managers’ attitudes and behavioral intentions towards using artificial intelligence for organizational decision-making. Technovation, 106, 102312. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2021.102312

Contreras, C. (2024). How does ChatGPT score in a Public Economics exam? e-pública Revista electrónica sobre la enseñanza de la Economía Pública, 35, 42-75.

Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

Dwivedi, Y. K., Kshetri, N., Hughes, L., Slade, E. L., Jeyaraj, A., Kar, A. K., Baabdullah, A. M., Koohang, A., Raghavan, V., Ahuja, M., Albanna, H., Albashrawi, M. A., Al-Busaidi, A. S., Balakrishnan, J., Barlette, Y., Basu, S., Bose, I., Brooks, L., Buhalis, D., … Wright, R. (2023). Opinion Paper: “So what if ChatGPT wrote it?” Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy. International Journal of Information Management, 71, 102642. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642

Field, A. (2024). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. . Sage publications limited.

Galindo-Domínguez, H., Delgado, N., Losada, D., & Etxabe, J.-M. (2024). An analysis of the use of artificial intelligence in education in Spain: The in-service teacher’s perspective. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 40(1), 41–56. https://doi.org/10.1080/21532974.2023.2284726

Hidayat-ur-Rehman, I., & Ibrahim, Y. (2023). Exploring factors influencing educators’ adoption of ChatGPT: a mixed method approach. Interactive Technology and Smart Education. https://doi.org/10.1108/ITSE-07-2023-0127

Ivanov, S., Soliman, M., Tuomi, A., Alkathiri, N. A., & Al-Alawi, A. N. (2024). Drivers of generative AI adoption in higher education through the lens of the Theory of Planned Behaviour. Technology in Society, 77, 102521. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2024.102521

Kasneci, E., Sessler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Günnemann, S., Hüllermeier, E., Krusche, S., Kutyniok, G., Michaeli, T., Nerdel, C., Pfeffer, J., Poquet, O., Sailer, M., Schmidt, A., Seidel, T., … Kasneci, G. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. Learning and Individual Differences, 103, 102274. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274

Lu, H., He, L., Yu, H., Pan, T., & K Fu. (2024). A Study on Teachers’ Willingness to Use Generative AI Technology and Its Influencing Factors: Based on an Integrated Model. Sustainability, 16. https://www.mdpi.com/2071-1050/16/16/7216

Miranda González, F. J., Vega Gomez, F., Chamorro-Mera, A., & Perez-Mayo, J. (2023). Intention to Use Web 2.0 Teaching Tools: Evidence from Italian Universities after the COVID-19 Pandemic. The International Journal of Learning in Higher Education, 30(2), 121–139. https://doi.org/10.18848/2327-7955/CGP/v30i02/121-139

Nunnally, J.C.; Berstein, I. H. (1994). Psycometric Theory (3 rd). Mc Graw Hill.

Schepers, J., & Wetzels, M. (2007). A meta-analysis of the technology acceptance model: Investigating subjective norm and moderation effects. Information & Management, 44(1), 90–103.

Taylor, S., & Todd, P. (1995). Decomposition and crossover effects in the theory of planned behavior: A study of consumer adoption intentions. International Journal of Research in Marketing, 12(2), 137–155.

Venkatesh, & Goyal. (2010). Expectation Disconfirmation and Technology Adoption: Polynomial Modeling and Response Surface Analysis. MIS Quarterly, 34(2), 281. https://doi.org/10.2307/20721428

Venkatesh, Morris, Davis, & Davis. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. MIS Quarterly, 27(3), 425. https://doi.org/10.2307/30036540

Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies. Management Science, 46(2), 186–204. https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926

Wang, K., Ruan, Q., Zhang, X., Fu, C., & B Duan. (2024). Pre-Service Teachers’ GenAI Anxiety, Technology Self-Efficacy, and TPACK: Their Structural Relations with Behavioral Intention to Design GenAI-Assisted. Behavioral Sciences. https://www.mdpi.com/2076-328X/14/5/373